La salle des malades de l’Aumône Notre-Dame de Chartres

Cet extrait est une synthèse de l’article de 46 pages

paru dans Les Cahiers de la SAEL et ayant comme sujet

La salle des malades de l’Aumône Notre-Dame de Chartres :

un ensemble architectural médiéval méconnu

par Séverine Sureau Niveau, docteur en histoire,

chef du bureau des archives anciennes, modernes et privées

aux Archives départementales de l’Orne.

Jusqu’en 1868, à l’emplacement de l’actuelle école du vitrail et d’une partie du parvis de la cathédrale, se dressait l’Aumône Notre-Dame de Chartres (cf. figure 1). Cette institution hospitalière, rebâtie au XIe siècle grâce à la générosité de la comtesse Berthe de Blois (†1085), était notamment chargée d’accueillir et/ou de soigner les pauvres, les malades, les parturientes, les enfants abandonnés, orphelins ou assistés et les pèlerins.

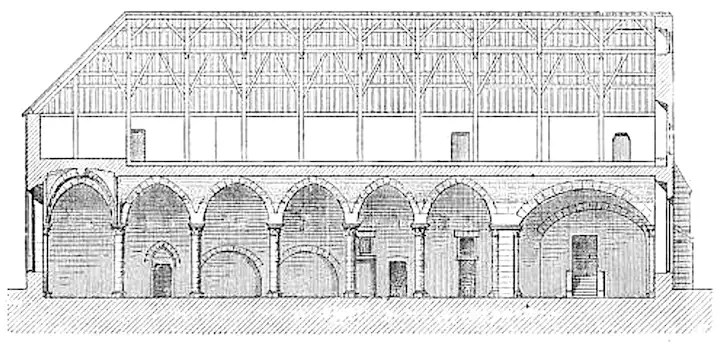

La salle des malades est située au nord-est de l’enclos hospitalier, à l’est du portail royal de la cathédrale. Principal bâtiment de l’institution hospitalière, elle s’articule sur trois niveaux et s’inscrit dans la tradition des halles hospitalières (cf. figure 2). Elle est en effet bâtie sur le même plan que l’hôtel-Dieu d’Angers, construit dans la 2nde moitié du XIIe siècle. Cependant, ses dimensions sont moins importantes. Selon l’architecte et historien du XIXe siècle Casimir Tollet, elle est de forme trapézoïdale et mesure 36 mètres de longueur pour 13 mètres de largeur, soit une surface de 468 m². Ces dimensions sont infirmées par Charles Famin, membre de la SAEL au XIXe siècle, qui indique une superficie de 494,28 m².

Figure 2 « Coupe longitudinale » de la salle des malades, réalisée par Paul Bœswillwald (tirée de l’Encyclopédie d’architecture, op. cit., p. 92)

La salle est séparée en trois nefs ogivale d’égale largeur, séparée par deux rangées de colonnes taillées dans de la pierre de Berchères, matériau local qui a également été utilisé pour édifier la cathédrale de Chartres et l’abbaye Saint-Jean (cf. figure 3). La partie est, consacrée au lieu de prière, est séparée en trois travées et reçoit la majorité des éléments du décor.

Figure 3 « Démolition de la salle Saint-Côme, prise du Nord » (L’Apostrophe-Médiathèque de Chartres A1/M15T1 3858)

L’aménagement intérieur de la salle témoigne de la richesse de l’établissement chartrain et atteste la recherche d’un certain bien-être pour les assistés. En effet, elle possède une verrière et de grandes fenêtres permettant d’obtenir un maximum d’aération et de luminosité, ainsi qu’une cheminée, éléments rares dans les établissements hospitaliers contemporains. Il est difficile d’établir avec précision sa capacité. Compte-tenu de sa superficie, celle-ci est évaluée à 44 lits, soit 88 personnes à deux par lit. Le nombre de 120 personnes, atteint en 1482-1483, semblant être un pic pour l’institution.

À l’instar des hôtels-Dieu de Beaune et de Montaigu, l’espace sacré se situe dans le prolongement de la salle des malades. Il est divisé en trois parties correspondant aux trois chapelles dédiées respectivement à saint Denis, saint Liénard et saint Lubin. La chapelle Saint-Liénard abrite le maître-autel, orné d’un retable de pierre représentant l’histoire de la Passion, œuvre de l’artiste rouennais Jehan Pasquier. Les chapelles abritent plusieurs statues de saints et les chapiteaux des colonnes sont peints, dont l’un aux armes du roi de France.

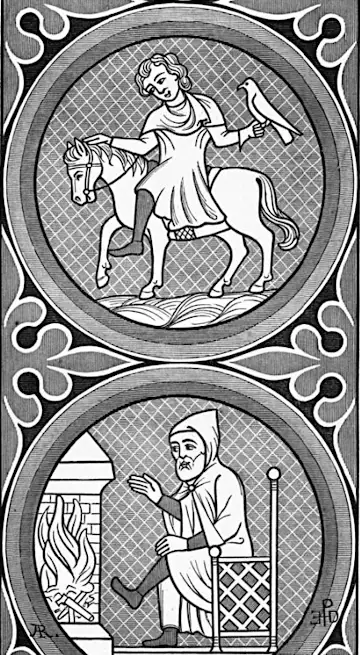

Le programme iconologique de la chapelle chartraine est caractéristique du XIIe siècle. Les consoles sont réalisées en stuc, technique novatrice qui se retrouve également dans la cathédrale de Chartres. Ces éléments polychromés, conservés au Musée des Beaux-Arts de Chartres, représentent l’Espérance s’opposant au Désespoir, la Charité contre l’Avarice, les quatre évangélistes et le Christ rédempteur (cf. figures 4 et 5).

Les sources étudiées indiquent que les murs de la chapelle de la salle des malades sont ornés de fresques, notamment celle du voile de la Vierge réalisée dans le premier tiers du XIIIe siècle, la représentation des mois de l’année datant du XIIIe siècle (cf. figure 6) et une mise au tombeau du XVe siècle

Ainsi, la salle des malades de l’Aumône Notre-Dame de Chartres, de par ses dimensions et son aménagement intérieur, permet d’accueillir les pauvres du Christ dans de bonnes conditions. Son programme architectural reprend de nombreux aspects de celui de la cathédrale (matériaux, thèmes traités, etc.), attestant les relations étroites existant entre le chapitre et l’Aumône, et, vraisemblablement, des campagnes de construction et/ou de rénovation menées conjointement ou parallèlement. Une étude plus précise de ces similitudes viendraient enrichir les connaissances sur ces deux édifices et sur les chantiers de construction chartrains. De même, les récentes fouilles archéologiques menées sur une partie de l’emplacement de la salle des malades vont permettre d’étayer ou d’infirmer certaines hypothèses sur ce bâtiment hospitalier et de circonscrire plus précisément son empreinte géographique.

La thèse dont est issu cet article de Mme Séverine Sureau Niveau

a reçu l’un des prix de la société française d’histoire des hôpitaux en 2024.

Sources et bibliographie (non exhaustive) :

Séverine SUREAU NIVEAU, L’Aumône Notre-Dame de Chartres, de sa fondation à la fin du XVe siècle, thèse de doctorat préparée sous la direction de Mme Catherine Vincent à l’université Paris-Nanterre et soutenue le 28 janvier 2021.

Paul BŒSWILLWALD, « Ancien hôtel-Dieu à Chartres (Eure-et-Loir) », dans Encyclopédie d’architecture. Revue mensuelle des travaux publics et particuliers, 2e série, VIIe volume, 1878.

Auguste LONGNON, dans Auguste MOLINIER, Obituaires de la Province de Sens, tome II : Diocèse de Chartres, Paris : C. Klincksieck éditeur, 1906.

Claudine BILLOT, Chartres à la fin du Moyen Âge, Paris : éditions de l’EHESS, 1987.

Eugène-Emmanuel VIOLLET-LE-DUC, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, tome 3, Paris : éd. F. de Nobele, 1967 (réimpression).

Eugène-Emmanuel VIOLLET-LE-DUC, Encyclopédie médiévale, réimpression de l’édition du XIXe siècle, Tours : éd. Bibliothèque de l’image, 2001.

Didier SÉCULA, « L’hôpital médiéval, un lieu sacré ? Approche iconologique d’un monument emblématique : l’hôtel-Dieu de Beaune », dans Cécile VOYER, Éric SPARHUBERT (dir.), L’image médiévale : fonctions dans l’espace sacré et structuration de l’espace cultuel, Turnhout : Brepols, 2011, p. 93-125.

Arnaud TIMBERT, « Formes, matériaux et techniques de construction : regard synthétique sur le chantier chartrain », dans Chartres : construire et restaurer la cathédrale (XIe-XXIe s.), Villeneuve-d’Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2014 (Collection Architecture et Urbanisme).

Jean LAURENT, « Chartres : le cloître Notre-Dame. Observations archéologiques », dans Bulletin de la SAEL, n° 14, 4e trimestre 1987.

Casimir TOLLET, Les édifices hospitaliers depuis leur origine jusqu’à nos jours. De l’assistance publique et des hôpitaux jusqu’au XIXe siècle. Les hôpitaux au XIXe siècle : études, projets, discussions et programmes relatifs à leur construction. Description de l’hôpital civil et militaire suburbain de Montpellier, 2e édition, Paris ; Montpellier : imprimerie Hamelin frères, 1892.

Charles FAMIN, [Lecture lors de la] « Séance du 6 février 1868 », dans Procès-verbaux de la SAEL, tome 4, 1873.

Paul DURAND, [Lecture lors de la] « Séance publique à Maintenon, du 4 juillet 1868 », dans Procès-verbaux de la SAEL, tome 4, 1873, p. 109-120.

Salle Saint-Côme (ancien hôtel-Dieu) de Chartres, aquarelle de Jacques Amédée Beaujoint, Orléans, Musée des beaux-arts.

« Démolition de la salle Saint-Côme, prise du Nord », L’Apostrophe-Médiathèque de Chartres A1/M15T1 3858.

Compte tenu par Guillaume Gaultier, prêtre, frère et maître de l’Aumône du jeudi 25 décembre 1404 au jeudi 24 décembre 1404 (registre, parchemin, 21 feuillets). Archives départementales d’Eure-et-Loir, H-dépôt Chartres IE32.

Compte tenu par Pierre Bourgonniere, prêtre et frère, du samedi 23 novembre 1482 au lundi 23 juin 1483 (registre, papier, 38 feuillets). Archives départementales d’Eure-et-Loir, H-dépôt Chartres IE81, fol. 41 v°.

Les commentaires récents