Ouvriers agricoles en Beauce seconde moitié du XIXe siècle

Région de grande culture, productrice de céréales avant tout mais réalisant aussi un important élevage bovin et ovin, la Beauce offre un cadre idéal pour saisir la situation et l’évolution du prolétariat agricole au cours du XIXe siècle.

L’utilisation des listes nominatives des recensements, des enquêtes agricoles, des registres de mutation par décès ainsi que d’une documentation plus descriptive comme les rapports de police permet de cerner quelques traits de cette classe sociale notamment sous les rapports de son importance numérique, du revenu de ses membres, des relations avec les employeurs.

Les conclusions avancées sont valables essentiellement pour la partie de la Beauce comprise dans le département de l’Eure-et-Loir1.

Au milieu du XIXe siècle, les ouvriers agricoles constituent sans doute plus de 20 % de la population totale. On peut estimer leur nombre à environ 37 000 pour la Beauce d’Eure-et-Loir (les deux arrondissements de Chartres et Châteaudun moins le canton de Brou) et pour l’ensemble de la Beauce le chiffre de 60 000 ouvriers agricoles peut être avancé. Ils constituent autour de 70 % de la population active agricole2. Ces estimations incluent les femmes et les enfants qui participent aux travaux agricoles (domesticité, moisson, etc…).

Vers le milieu du siècle, les journaliers sont plus nombreux (60 %) que les domestiques. Les premiers ont deux occupations majeures : la moisson et le battage des grains. Les seconds se louent à l’année. Parmi eux, les charretiers semblent être les plus nombreux. Ils constituent d’ailleurs une sorte d’« aristocratie » au sein de la domesticité. Environ un tiers des salariés sont propriétaires : ce sont les journaliers-propriétaires, encore que les domestiques possèdent aussi parfois une propriété.

Cette diversité des salariés agricoles au niveau du travail, des conditions d’emploi, etc… se reflète au niveau du revenu. Les salaires sont très divers : il n’y a aucune uniformité selon les communes ou selon les spécialités. La diversité des modes de paiement (travail à la tâche ou à la journée, gages du domestique, etc…) rend difficile toute comparaison.

Une certitude : les salaires sont moins élevés que ceux payés en ville. Faisant des journées de 11 heures, et 13 heures l’été sinon plus, les ouvriers agricoles sont à la merci du chômage hivernal.

Si les domestiques peuvent faire quelques économies, ce n’est guère le cas pour les familles de journaliers. Femmes et enfants doivent travailler pour arrondir le budget (63 % des dépenses sont consacrées à la nourriture). Aussi à l’heure de la mort la fortune laissée aux héritiers est minime. Un tiers ne laisse rien, signe d’indigence. Les autres laissent une petite maison avec un jardin, une étable parfois, quelques dizaines d’ares, rarement plusieurs hectares, quand il s’agit des journaliers-propriétaires. Les plus nombreux n’ont en leur possession que quelques hardes, un lit, une table et des chaises, le minimum pour vivre. Le contraste est grand avec les cultivateurs et les employeurs.

Une étude détaillée des tables de successions et absences du canton d’Auneau pour les années 1850-1853 montre que la valeur moyenne de la masse successorale du salarié non propriétaire est de 270 francs alors que pour les propriétaires employeurs elle est de 20.136 francs. Dans ces conditions, on comprend qu’une bonne partie des ouvriers agricoles ait eu le désir de quitter ce travail, en émigrant.

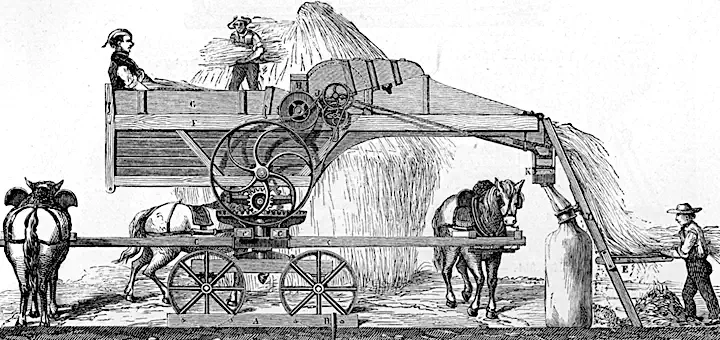

L’émigration a conduit les cultivateurs à utiliser les machines à battre, puis les moissonneuses. La mécanisation, en retour, supprimant une partie du travail d’hiver, notamment le battage des grains, a accentué l’émigration. Il en est résulté la diminution du nombre des salariés, d’au moins un tiers pour la période 1851-1911.

La grande période d’exode a été le Second Empire. Après, la diminution des effectifs est plus modérée et elle cesse au début du XXe siècle.

Alors qu’ils constituaient plus de 70 % de la population active agricole en 1852, les salariés n’en constituent plus que 46 % en 1892. Ce sont principalement les journaliers qui ont émigré, les effectifs des domestiques restant stables. Au début du XXe siècle, les seconds sont majoritaires parmi les ouvriers. On ne peut pas dire que ce sont les migrants saisonniers qui ont remplacé les ouvriers indigènes, les migrants ayant également diminué en nombre au cours du siècle.

Vers le milieu du siècle, au cœur de la Beauce, la venue des travailleurs des régions périphériques (Perche, Bocage Normand) pour la moisson essentiellement, gonfle l’effectif ouvrier de plus de 70 %. Cette immigration des régions périphériques décline ensuite ; elle a pratiquement cessé au début de notre siècle, remplacée par celle des Bretons et des Belges (ces derniers venus avec le développement de la culture de la betterave).

Le saisonnier, travailleur acharné, acceptant les conditions de vie les plus déplorables pour gagner le plus possible, aiguillonné par le salaire à la tâche, a été lui aussi touché par la mécanisation, au moins pour le travail de la moisson. Migrants ou pas, les ouvriers agricoles diminuent en nombre en Beauce au cours du XIXe siècle. Cette diminution due à l’émigration, à la mécanisation s’explique-t-elle également par l’ascension sociale d’une partie des salariés ?

Devenir propriétaire, c’est le rêve de beaucoup. Les quelques économies que l’on peut faire sont aussitôt consacrées à l’achat d’un lopin de terre.

Au milieu du XIXe siècle un tiers des ouvriers possède un peu de terre, le plus souvent quelques dizaines d’ares. Il semble que la stabilité relative des structures agraires ait été un obstacle à l’accession à la propriété d’un grand nombre de salariés.

Une étude du cadastre pourrait confirmer ou infirmer cette hypothèse. Il semble significatif que la plupart des témoignages contemporains donnent comme exemple de petits cultivateurs, anciens ouvriers, des charretiers, c’est-à-dire une sorte de petite « aristocratie » parmi les travailleurs agricoles. Ils bénéficient de l’aide de leurs fermier-employeur (prêt de matériel) au départ et ils comptent sur l’apport en travail, en argent et éventuellement en terres de leur femme.

C’est en ayant présent à l’esprit ce trait important de la réduction de l’offre d’emploi — par l’émigration et plus rarement par l’ascension sociale — qu’il faut essayer de comprendre les rapports sociaux.

Les salariés agricoles ont vu leur condition s’améliorer au cours du siècle. Les salaires ont en général doublé durant ce demi-siècle. Mais cette élévation ne s’est pas faite de manière continue : forte hausse de 1852 aux années 1880, puis stagnation sinon recul, et, à nouveau forte hausse de 1892 à 1910.

Parallèlement, la journée de travail a été réduite d’une heure. Certes l’intensité du travail semble s’être accrue par l’extension du travail à la tâche, le chômage saisonnier existe toujours, de même que le chômage cyclique. Mais dans l’ensemble la condition ouvrière s’est sans doute améliorée.

Amélioration due en partie à l’action revendicative ?

Les ouvriers agricoles sont dispersés géographiquement : il y a rarement plus d’une quinzaine de domestiques par ferme. Les domestiques en se louant, en étant nourris et logés dans la ferme dépendent des employeurs qui savent par ailleurs distribuer des faveurs personnelles comme le prêt de leurs chevaux ou le don de « pièces » pour les « bons ouvriers ». Mais dans les grandes fermes, la discipline, la hiérarchie interne à la domesticité (au bas de l’échelle, le petit domestique ou «petit alo » ; au sommet, le premier charretier) montrent qu’il ne suffit pas du logis et de la nourriture commune pour que la distance entre patrons et ouvriers n’existe plus. Des domestiques peuvent accepter cette discipline sans rien dire en attendant le jour où ils diront à leur employeur : « je suis bien fâché de vous quitter, mais je vais vivre sur mon bien »3. Pour d’autres, le respect ne peut qu’être extérieur.

Les ouvriers agricoles sont dispersés géographiquement : il y a rarement plus d’une quinzaine de domestiques par ferme. Les domestiques en se louant, en étant nourris et logés dans la ferme dépendent des employeurs qui savent par ailleurs distribuer des faveurs personnelles comme le prêt de leurs chevaux ou le don de « pièces » pour les « bons ouvriers ». Mais dans les grandes fermes, la discipline, la hiérarchie interne à la domesticité (au bas de l’échelle, le petit domestique ou «petit alo » ; au sommet, le premier charretier) montrent qu’il ne suffit pas du logis et de la nourriture commune pour que la distance entre patrons et ouvriers n’existe plus. Des domestiques peuvent accepter cette discipline sans rien dire en attendant le jour où ils diront à leur employeur : « je suis bien fâché de vous quitter, mais je vais vivre sur mon bien »3. Pour d’autres, le respect ne peut qu’être extérieur.

En position de force dans les moments où la main-d’œuvre est rare, ils revendiquent une augmentation de salaire ou une amélioration de leurs conditions de travail. C’est souvent une action individuelle, une simple menace de rupture de l’engagement. En cas de vexations, les actes de colère individuelle, tels qu’incendies, bris de clôture ou même voies de fait (actes dont la signification sociale est difficile à déterminer) ne sont pas rares. Les grèves ne peuvent avoir lieu que pendant les travaux d’été quand les ouvriers sont plus nombreux et concentrés. Plusieurs ont eu lieu, en 1855 et 1859. Mais là également la simple menace a dû suffire parfois.

Aussi l’enquête agricole de 1866 souligne que les rapports entre ouvriers et « maîtres » sont devenus plus difficiles. Le temps n’est plus où « il y avait, entre celui qui commandait et celui qui devait obéir une confiance réciproque »4. Cette action revendicative, limitée sans doute, restant essentiellement au niveau individuel, incite à penser que l’idée d’une passivité du prolétariat rural est en partie fausse.

J.-C. FARCY.

| [1] Mémoire de maîtrise fait sous la direction de M. le Professeur F. Crouzet, Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Nanterre 1967-1968. Exemplaire dactylographié, 203 pages, peut être consulté aux Archives départementales d’Eure-et-Loir. [2] D’après l’Enquête agricole de 1852. [3] Ardouin-Dumazet. De Vendée en Beauce, 1898, p. 351. (4) Duc, « Maîtres et Serviteurs », article du Journal de Chartres, 8 janvier 1888. [4] Duc, « Maîtres et Serviteurs », article du Journal de Chartres, 8 janvier 1888. |

© Société Archéologique d’Eure-et-Loir (SAEL). AS 39, 1970-4.

| Les ouvrages de J.-C. FARCY sont disponibles dans notre librairie | Cliquez sur les images pour y accéder |

|

|

Les commentaires récents