Mémoires d’un volontaire 1870-71 Georges Fessard ancien Maire de Chartres

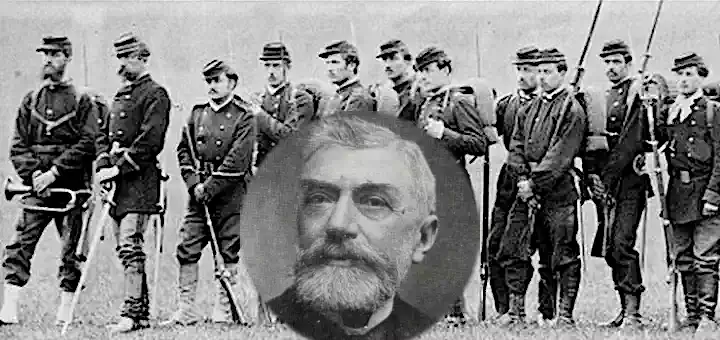

Georges Fessard, futur maire de Chartres pendant près de vingt ans, se porte volontaire pour combattre les troupes du roi de Prusse et ses alliées bavaroises en 1870.

Engagé dans le premier Bataillon de Mobiles d’Eure-et-Loir, il est incorporé à Mortagne. Le 21 octobre 1870, il y a exactement 150 ans, il assiste à la reddition de Chartres. Réincorporé au Mans dans l’Armée de la Loire, il participe en appui aux combats de Loigny et de Marchenoir (Loir-et-Cher).

Replié sur Le Mans, il combat lors de la capitulation de la ville et se trouve en Mayenne lors de l’armistice du 28 janvier 1871.

Ce témoignage de première main montre l’horreur de cette campagne, amplifiée par un hiver extrêmement rigoureux.

Michel Ferronnière, Président

Michel Huetz, Secrétaire général

Juliette Clément, Directrice de Publication

Célia Sovieni, Secrétaire

MÉMOIRES D’UN VOLONTAIRE 1870-1871

Georges Fessard fut maire de Chartres de 1893 à 1912.

Né à Chartres le 12 Février 1844, il avait donc vingt-six ans au moment où éclata la guerre franco-allemande et, de ce fait, n’avait pas été concerné par les opérations de mobilisation. En effet, pour renforcer l’armée active, on n’avait appelé que des jeunes gens des classes 1865 à 1869 exonérés ou déjà libérés afin d’en constituer les bataillons de la garde nationale mobile dont la création, décidée en 1868, était demeurée jusque là sans effet pratique :

Né à Chartres le 12 Février 1844, il avait donc vingt-six ans au moment où éclata la guerre franco-allemande et, de ce fait, n’avait pas été concerné par les opérations de mobilisation. En effet, pour renforcer l’armée active, on n’avait appelé que des jeunes gens des classes 1865 à 1869 exonérés ou déjà libérés afin d’en constituer les bataillons de la garde nationale mobile dont la création, décidée en 1868, était demeurée jusque là sans effet pratique :

Cependant ému par les malheurs du pays, Georges Fessard fut entraîné par le sursaut patriotique que provoqua la constitution du gouvernement de la Défense nationale. Il se porta volontaire au premier bataillon d’Eure-et-Loir qui regroupait les mobiles de l’arrondissement de Chartres (à l’exception du canton de Maintenon, rattaché à l’arrondissement de Dreux et de ceux de Courville et d’Illiers, réunis à l’arrondissement de Nogent-le-Rotrou).

Bien plus tard, il écrivit ses souvenirs de la pénible campagne qu’il fit dans les rangs de cette unité durant le terrible hiver 1870-71. Son petit-fils. M. Aubert-Lefas, conseiller d’État honoraire, nous a récemment communiqué ces notes.

Les souffrances de nos « moblots » nous étaient déjà connues grâce au volume consacré en 1901 à « La Garde mobile d’Eure-et-Loir et ses aumôniers » par M. le Chanoine Provost lequel, parmi ses informateurs, cite d’ailleurs Georges Fessard. Mais, en regard de cet ouvrage nettement marqué par le sacerdoce de son auteur, il n’est sans doute pas sans intérêt de lire ce document, écrit avec simplicité et modestie et dont se dégage, en dépit de quelques inexactitudes affectant la chronologie des événements une profonde impression d’authenticité.

Roger JOLY

PREMIERS CONTACTS AVEC LA GARDE MOBILE

Ce fut le 24 septembre que la colonne des mobiles quitta Chartres, mais je ne partis que le lendemain tout au matin. J’avais en effet voulu cacher jusqu’au dernier moment à mes parents la nouvelle de mon engagement prémédité.

D’ailleurs, jusqu’au lendemain de Sedan, j’avais suivi les cours de préparation militaire ouverts dans les casernes des Sapeurs Pompiers et des Gardes municipaux de Paris et où, en 30 leçons, un homme de bonne volonté encadré entre deux de ces soldats d’élite, pouvait faire l’apprentissage, au moins sommaire, du métier militaire.

Ayant 26 ans, j’appartenais à la classe qui précédait les quatre classes appelées sous les drapeaux. Mes parents ne s’attendaient pas à mon départ. Je savait qu’ils m’approuveraient au fond, mais j’avais voulu prévenir, ma résolution étant bien prise, les larmes des derniers adieux.

Je m’évadai donc de chez moi. J’étais porteur d’un complet d’été en étoffe très légère que je conservai pendant toute la campagne sous mes habits de mobile. Ce costume me fut d’une grande utilité pour lutter contre les intempéries de l’hiver, étant donné la mauvaise qualité des vêtements que l’administration nous délivrait alors.

Il avait à mes yeux un autre avantage, c’était de me fournir, si j’avais été fait prisonnier, un moyen d’évasion à peu près sûr qui m’eût permis de revenir dans les rangs de nos soldats reprendre la lutte, car je l’ai déjà dit, le fait de voir l’étranger foulant le sol natal nous avait secoués d’un véritable élan.

J’avais eu la précaution de me munir à l’avance de chaussures solides et ne me blessant pas.

Bien que j’eusse dans mon sac une paire de souliers légers de rechange, j’ai fait toute la campagne avec la même paire de souliers, dans la neige et la boue, grâce à la précaution que j’avais de profiter des courts repos que nous avions pour faire changer, ici le talon d’un soulier, là la moitié de l’empeigne de l’autre, et ainsi de suite à la manière du couteau de Jeannot. Je garde une éternelle reconnaissance et une admiration véritable à un brave niaff de Brezolles qui trouva le moyen dans une seule soirée de ressemeler entièrement un de mes souliers.

Serait-il possible de nos jours encore à une paire de souliers de renouveler pareil exploit ?

Je m’étais également fait confectionner en secret un havresac car cet objet indispensable n’existait pas en approvisionnement pour les mobiles et l’on ne nous en délivra que bien plus tard après notre premier passage au Mans. Dans ce havresac, j’avais mis du sparadrap, de la toile, de la charpie (la ouate hydrophile n’étant pas encore inventée) bref tout un matériel de pansement provisoire que je portai ainsi jusqu’à bataille de Marchenoir où nous fûmes bien heureux de l’avoir sous la main.

L’on me délivra le costume des mobiles, costume confectionné en hâte par des entrepreneurs et composé de mauvaises étoffes cousues à la hâte avec d’encore plus mauvais fil. C’était un pantalon de nuance gris fer à bandes rouges, taillé dans une étoffe qui me rappelait vaguement l’amadou, comme texture et comme solidité ; une blouse violet-noirâtre, à pattes d’épaulettes rouges, et enfin un képi à bandes rouges et à visière de carton. Par-dessus le tout, un pardessus sévère, à moi. Enfin, sous mes vêtements, une ceinture de cuir où j’avais mis toutes mes réserves : trois cents francs en or.

Dans cet équipage, que d’aucuns jugeront peut-être médiocre, je partis d’enthousiasme et je doublai le pas pour rejoindre mes camarades. La satisfaction que j’avais de mon devoir accompli ne fut même pas troublée par la rencontre que je fis d’un mien camarade qui occupait sous l’Empire un poste important dans l’administration et qui, grâce à ce poste, avait été appelé aux fonctions de capitaine dans la Mobile.

Cet officier m’a accueilli en me demandant ce que je venais foutre et en me disant qu’il se disposait à se retirer à l’écart, considérant qu’il ne devait rien au nouveau gouvernement. Il n’était pas le seul des officiers qui fût dans cet état d’esprit. Apparemment, ces messieurs considéraient que le fait d’avoir endossé un uniforme battant neuf pendant quelques années, à la fête toute pacifique du quinze août, suffisait à les libérer ensuite de leur devoir envers la patrie lorsque le territoire était envahi. (1)

D’autres, en plus grand nombre heureusement, eurent comme le Duc d’Aumale, le sentiment que, l’Empire parti, il restait tout au moins la France à défendre.

Ce fut à Mortagne que je rejoignis mon bataillon, La garde mobile comprenait alors en principe un bataillon par arrondissement et une compagnie par canton. Comme nous avions à Chartres huit cantons, notre bataillon était donc à huit compagnies d’environ deux cents hommes.

Autant que j’aie souvenir, on égalisa à peu près au même nombre les autres bataillons et les autres compagnies.

Ces effectifs d’ailleurs ne se maintinrent pas longtemps. Sans parler des pertes qui furent faites ultérieurement dans nos rangs, il y eut les premiers jours une sélection très nette qui s’effectua : d’abord les malingres, incapables de supporter les fatigues et qu’on renvoya chez eux, puis les mauvais esprits, qui ne voulaient pas servir et qui se retirèrent cyniquement. Nous les laissâmes partir, préférant en être débarrassés plutôt que de traîner avec nous ces non-valeurs.

Notre effectif se trouva du coup diminué d’un bon tiers et ramené aux environs de cent cinquante par compagnie et même au-dessous ; mais ceux-là, c’étaient les bons et nous restâmes serrés coude à coude jusqu’à la fin de la campagne, sans laisser derrière nous aucun traînard, mais seulement des blessés, et cependant nous avions parmi nous des hommes de tout âge, des jeunes gens de vingt ans et des hommes de soixante ans. J’en ai connu un tout au moins qui s’était engagé, ayant dépassé cet âge et qui fut avec nous toute la campagne.

De retour dans le pays chartrain, après notre séjour à Mortagne, notre première étape nous dirigea sur Maintenon. (2)

A MAINTENON. EN GRAND GARDE DEVANT L’ENNEMI

À mon arrivée, je fus placé en grand garde de nuit dans la direction de Rambouillet, Nous eûmes la chance de rencontrer une patrouille de uhlans avec laquelle nous échangeâmes quelques coups de fusil. Un uhlan fut démonté et nous le ramenâmes prisonnier. Ce fut un triomphe et nous fûmes ravis de ce premier succès qui n’était pas trop mal pour des jeunes conscrits qui n’avaient jamais vu le feu et dont certains n’avaient même jamais manié un fusil.

Nous ne tardâmes pas à nous apercevoir avec quelque étonnement que l’attitude de notre prisonnier était loin d’être celle d’un homme penaud et désorienté ; il marchait au contraire avec assurance, les mains dans ses poches, l’air faraud, la taille dégagée.

Notre étonnement redoubla lorsqu’en passant dans les rues de Maintenon, nous le vîmes interpeller les passants, des ouvriers qui ne l’avaient pas tout d’abord reconnu sous son nouveau costume. Nous apprîmes que cet allemand travaillait avant la guerre comme ouvrier cordier à Maintenon. Même il connaissait parfaitement tous les environs, les ressources et les habitants de la localité et ce n’était sûrement pas par hasard qu’on l’avait placé comme éclaireur de ce côté.

Ceci nous démontra avec quelle science et quelle méthode était organisé le réseau d’espionnage qui enserrait toute la France. Je ne sais pas si cet ouvrier allemand était avant la guerre un espion à proprement parler, c’est-à-dire un homme à la solde de l’État-Major prussien, mais un fait certain, c’est qu’en rentrant en France après son incorporation, il avait été affecté à un corps d’éclaireurs et choisi pour opérer précisément dans la localité de France qu’il connaissait le mieux.

Je ne sais si mes lecteurs se rendront compte de ce que cela représente de science, de méthode, de précision de la part de l’État-Major prussien. Pour moi, j’en fus émerveillé autant que consterné.

Nous passâmes quelques semaines cantonnés de la sorte sous Maintenon. Nous n’étions pas seuls. D’autres bataillons de mobiles étaient venus se joindre à nous. Il en arrivait ainsi de temps en temps un, au hasard des levées ou des correspondances de chemins de fer. Il y avait d’abord naturellement des bataillons formés dans le pays comme le nôtre et quelques autres venus d’ailleurs, comme le bataillon de Lot-et-Garonne. Pourquoi ce bataillon était-il venu échouer là ? Nous n’en savons rien. Il n’existait d’ailleurs aucun lien d’organisation même rudimentaire entre toutes ces troupes.

Nous étions là, cantonnés auprès les uns des autres sans trop savoir pourquoi nous y étions, sinon que nous faisions rideau devant les forces prussiennes qui stationnaient alors aux environs de Rambouillet. Nous avions le sentiment que nous protégions le beau pays de Beauce contre la marche en avant qui allait fatalement se dessiner tôt ou tard.

Nous ne savions pas que nous servions aussi de ligne avancée à l’armée qui s’organisait alors au Mans sous l’impulsion du gouvernement de la Défense nationale et qui allait devenir l’Armée de la Loire.

En attendant, je le répète, nous étions là sans mission bien définie. Chaque bataillon étant autonome, agissant un peu à son gré, c’était l’incohérence la plus complète. Le service dans ces conditions était d’ailleurs assez dur ; chaque bataillon agissant pour son compte était obligé de se garder lui-même, ce qui exigeait chaque jour la présence des deux tiers de l’effectif aux avant-postes.

Ce fut donc un service assez pénible, mais en somme de bonne éducation pour nous.

L’organisation administrative était aussi rudimentaire que l’organisation militaire. Nous touchions chacun un franc par jour et c’était à nous de nous débrouiller pour notre nourriture. Le prêt était fait assez régulièrement tous les trois ou quatre jours par mes soins, car j’avais été nommé caporal-fourrier de ma compagnie. Nous arrivions assez bien à vivre. Plus tard, lorsque nous fîmes partie de l’Armée de la Loire, on joignit à ce franc par jour une ration de riz par homme et par jour, Nous ne goûtâmes jamais à ce riz, le temps nous ayant toujours manqué pour le faire cuire, mais il nous fut en revanche un précieux instrument d’échange, les fermières du pays, assez friandes de ce produit, consentaient volontiers à nous le troquer contre du pain, du fromage ou de la volaille.

Je vous ai décrit notre costume ; nous n’avions pas de havresac et seuls possédaient des manteaux ceux d’entre nous qui avaient eu le bon esprit d’apporter le leur.

Notre armement, des plus rudimentaires, se composait d’anciens fusils à piston, transformés. Quelque temps auparavant, le ministre de la guerre questionné au corps législatif sur l’existence en magasin d’armes suffisantes, avait répondu qu’il avait trois millions de fusils à aiguille. Il trompait en réalité l’opinion publique. Il n’y avait alors en France que douze cent mille chassepots qui méritaient vraiment le nom de fusils à aiguille, supérieurs aux fusils prussiens. Mais ce qu’il en restait après l’armement des troupes de première ligne fut pris à Metz lors de la capitulation de l’armée de Bazaine. Le reste de ce que l’on avait appelé les fusils à aiguille, c’était les vieux fusils modèle 1832 dont on avait fait des fusils à tabatière, c’est-à-dire que la culasse s’ouvrait de façon à permettre l’introduction d’une cartouche. L’inflammation de la cartouche était alors produite par un clou contre lequel venait frapper l’ancien chien du fusil à piston. C’est l’existence de ce clou qui avait permis de qualifier audacieusement ces fusils de fusils à aiguille. C’étaient des armes qui ne portaient pas à plus de trois cents mètres. Leur seul avantage, s’ils en avaient un, c’était de se charger un peu plus vite ; encore le maniement en était-il difficile. Ces excellents fusils nous avaient été distribués sans bretelles. Nous avions également d’anciennes baïonnettes triangulaires à douilles pouvant s’y adapter, mais pas de fourreau de baïonnette, ce qui rendait cette arme aussi dangereuse pour le porteur en temps ordinaire que pour celui à qui elle était destinée.

Tel fut notre armement jusqu’au Mans.

Notre rôle s’était borné jusque-là à surveiller les mouvements de l’ennemi et à quelques escarmouches avec les troupes d’avant-garde. Mais le moment allait venir où les troupes prussiennes renforcées des corps d’armée devenus disponibles par la capitulation de Metz, allaient marcher en avant sur nous, nous débordant par la droite et par la gauche.

Ce fut ainsi qu’un soir à dix heures (3), nous reçûmes l’ordre de partir à marches forcées de Maintenon sur Dreux, qui était menacé par l’ennemi. Nous nous mimes aussitôt en route, et par une de ces marches de nuit, horriblement pénibles, et qui furent cependant notre tactique forcée et à peu près constante, nous arrivâmes à trois heures du matin en vue de Dreux. Des gendarmes venus au-devant de nous au grand galop nous apprîmes alors qu’il était inutile d’aller plus loin et que Dreux était occupé par les Prussiens. Nous fîmes sur le champ demi-tour et sans repos nous regagnâmes Maintenon où nous rentrâmes à quatre heures du soir après une grande halte faite à Nogent-le-Roi.

Ceux-là qui ont la connaissance du pays apprécieront quelle pouvait être la fatigue d’une pareille étape ainsi doublée et de nuit et de jour. Je dirai du reste qu’à la fin de la guerre, tous ceux qui avaient pu résister étaient d’infatigables marcheurs. Des étapes de trente-six kilomètres ne nous effrayaient nullement et nous ne manquions pas, à l’arrivée, quand il y avait quelque chose de curieux dans les environs et quand la consigne nous le permettait, d’aller le visiter.

J’ai le souvenir que rien ne se grave mieux dans l’esprit que les instants bouffons qui tranchaient par un éclat de rire sur les circonstances environnantes. J’ai souvenir, dis-je, d’avoir cantonné un soir à la Ferté-Vidame, dans les appartements de Sa Majesté Louis-Philippe. Le château de la Ferté-Vidame avait été brûlé lors de la Révolution, mais le financier qui s’y était établi avait des habitudes de luxe telles que les communs de son château, une fois réparés, avaient paru suffisants à la famille d’Orléans pour s’y loger.

Dans ce but, on avait divisé les grandes salles en un certain nombre de pièces : salons, salles à manger, chambres à coucher, etc, mais les cloisons n’étaient constituées que par les montants de bois sur lesquels étaient tendus des étoffes supportant le papier.

Nous venions à peine de nous étendre sur le plancher, tout heureux de cet abri royal, qu’un régiment de rats nous passa en trombe sur la figure. Ces messieurs les rats, qui avaient élu domicile dans la maison royale, galopaient librement d’un bout du bâtiment à l’autre, à la manière dont les clowns de cirque passent au travers d’un cerceau de papier. Ce fut un rire homérique dans toute la compagnie.

ARRIVÉE DES PRUSSIENS A CHARTRES

Appelés une première fois du côté du Mans (4), nous devions quitter cette région pour venir au secours de Chartres menacé à la fois de deux côtés. D’abord par le corps d’armée bavarois qui venait d’incendier Châteaudun : c’était le fameux corps d’armée du général Von der Thaun qui venait d’accomplir à travers la France un raid, demeuré célèbre dans les annales militaires, en transportant toutes ses troupes en quelques jours des environs de Metz sous les mûrs de Châteaudun. Remarquez-le bien, la capitulation de Metz n’était pas encore signée, mais les Allemands étaient si certains que la garnison ne pouvait pas leur échapper, qu’ils n’avaient pas hésité à distraire de leurs troupes assiégeantes ce corps d’armée pour l’envoyer contre nous. Contre le corps d’armée de Von der Thaun, nos pauvres petits bataillons ne pouvaient évidemment rien. Contre d’autres corps de troupe de moindre importance au contraire qui menaçaient Chartres, nous aurions pu peut-être nous mesurer avec honneur, sinon avec succès. Malheureusement, nous n’avions d’autres renseignements que ceux que nous fournissaient les gendarmes avec un dévouement auquel je ne saurais trop rendre hommage. Mais c’était là, on en conviendra, un corps d’éclaireurs un peu insuffisant en nombre.

Appelés une première fois du côté du Mans (4), nous devions quitter cette région pour venir au secours de Chartres menacé à la fois de deux côtés. D’abord par le corps d’armée bavarois qui venait d’incendier Châteaudun : c’était le fameux corps d’armée du général Von der Thaun qui venait d’accomplir à travers la France un raid, demeuré célèbre dans les annales militaires, en transportant toutes ses troupes en quelques jours des environs de Metz sous les mûrs de Châteaudun. Remarquez-le bien, la capitulation de Metz n’était pas encore signée, mais les Allemands étaient si certains que la garnison ne pouvait pas leur échapper, qu’ils n’avaient pas hésité à distraire de leurs troupes assiégeantes ce corps d’armée pour l’envoyer contre nous. Contre le corps d’armée de Von der Thaun, nos pauvres petits bataillons ne pouvaient évidemment rien. Contre d’autres corps de troupe de moindre importance au contraire qui menaçaient Chartres, nous aurions pu peut-être nous mesurer avec honneur, sinon avec succès. Malheureusement, nous n’avions d’autres renseignements que ceux que nous fournissaient les gendarmes avec un dévouement auquel je ne saurais trop rendre hommage. Mais c’était là, on en conviendra, un corps d’éclaireurs un peu insuffisant en nombre.

Nous ne savions donc pas, en quittant Maintenon, auquel de ces deux corps nous avions affaire.

On nous fit faire une marche de biais qui nous conduisit entre Dreux et Chartres dont nous fîmes le tour à grande distance avant de pénétrer dans cette dernière ville. Pendant cette marche qui s’accomplit encore de nuit, comme presque toutes nos marches d’approche, il courut de ce mouvement une explication fantastique dans nos rangs ; et je la rapporte pour montrer comment, à la guerre, les bruits les plus invraisemblables peuvent trouver accueil dans des cerveaux fatigués et surexcités et comment les paniques et les déroutes peuvent s’en suivre. Donc des gens bien informés – ils étaient probablement dans les secrets de notre État Major – racontaient que, si nous ne nous étions pas dirigés sur Chartres en droite ligne, c’était parce que les espions allemands avaient semé la route directe d’ampoules de verre contenant du phosphore, lesquelles écrasées par la troupe en marche, deviendraient lumineuses, ce qui devait permettre aux Prussiens embusqués à courte distance, de nous canarder à coup sûr.

Nous pénétrâmes à dix heures du matin dans la ville de Chartres. Nos forces pouvaient s’élever à peu près à dix mille hommes. Nous traînions avec nous quatre pièces de canon de quatre, ce qui était alors le calibre des pièces de campagne. Je me rappelle même que les roues en avaient été soigneusement empaillées, car nous les avions préparées la veille pour tenter un coup de main contre les Prussiens du côté d’Éperon.

A notre grande surprise, en pénétrant dans la ville, nous trouvâmes ses environs déjà garnis de défenseurs. Le Préfet de Chartres, Monsieur Labiche, n’ayant plus de garde mobile sous la main, avait ordonné une levée en masse de la garde sédentaire.

Il y avait donc là à peu près douze mille hommes, citadins ou paysans, embusqués dans les vergers des abords de la ville. Ils n’avaient naturellement pas d’uniformes, mais seulement quelques morceaux d’étoffe voyante cousus à leurs vêtements. On leur avait distribué d’anciens fusils à piston et trois cartouches par homme. C’était le maximum de ce qu’on avait pu leur donner. C’était d’ailleurs bien suffisant, la plupart d’entre eux ne sachant pas se servir de leur fusil.

Nous pénétrâmes donc dans Chartres par la route de Châteauneuf et nous fîmes halte quelques instants sur la grande place des Epars. J’étais à deux minutes de la demeure de mes parents qu’il me fut impossible de joindre. Peu après en effet, nous recevions l’ordre d’aller occuper le petit bourg de Lucé.

Nous restâmes stationnés à Lucé pendant deux ou trois heures. De là nous pouvions très distinctement voir à six cents mètres devant nous défiler sur la route, hors de portée de nos fusils, la cavalerie, l’infanterie, l’artillerie allemandes. Le nombre en était tel qu’il ne devint bientôt plus douteux que nous avions affaire au corps d’armée de Von der Thaun.

Nous restâmes stationnés à Lucé pendant deux ou trois heures. De là nous pouvions très distinctement voir à six cents mètres devant nous défiler sur la route, hors de portée de nos fusils, la cavalerie, l’infanterie, l’artillerie allemandes. Le nombre en était tel qu’il ne devint bientôt plus douteux que nous avions affaire au corps d’armée de Von der Thaun.

Cependant, privés de tout ordre, nous restions à notre poste, prêts à le défendre contre toute attaque, lorsque des gens du pays vinrent nous prévenir que la capitulation de Chartres avait été signée, que les autres troupes qui avaient été postées comme nous battaient déjà en retraite, et qu’il ne nous restait plus qu’à nous retirer au plus tôt si nous ne voulions pas rester prisonniers.

Nous montâmes aussitôt dans le clocher de l’église pour vérifier le fait et nous vîmes en effet que nous étions les seuls restés à notre poste, tous les faubourgs de la ville étaient libres. Seules les troupes prussiennes se massaient à quelque distance au dehors, se préparant à faire leur entrée dans la ville. Le Préfet et les autorités municipales s’étant rendu compte que nos faibles forces ne pouvaient résister à celles d’un corps d’armée tout entier, ce qui était facilement démontré par une soixantaine d’obus que les batteries allemandes avaient envoyé de Thivars sur la ville et qui avaient fait quelques victimes, (5) le Préfet, dis-je, et les autorités municipales avaient signé une capitulation honorable qui permettait aux bataillons de la mobile de se retirer avec armes et bagages. Un délai extrêmement court, jusqu’à trois heures de l’après-midi seulement, nous était donné à cet effet.

Nous nous retrouvâmes juste à temps pour prendre la queue de la colonne qui sortait de Chartres se dirigeant vers Châteauneuf, La garde sédentaire était, cela va de soi, comprise dans la même capitulation, Elle n’avait qu’à déposer les armes.

Il se passa malheureusement sur quelques points ce qui s’était passé pour nous-mêmes, à savoir que l’on oublia de prévenir les hommes que l’on avait levés l’avant-veille, de rendre leurs armes. Ce fut ainsi que cinq de nos malheureux compatriotes, dont un instituteur, furent trouvés les armes à la main par les Prussiens dans le petit village de Jouy, jugés séance tenante et fusillés comme francs-tireurs en dépit du brassard qu’ils s’étaient noué autour du bras comme uniforme pour se conformer aux lois de la guerre. Ce meurtre, car c’en fut un véritable, porta à son comble la terreur et l’indignation de nos malheureuses populations. (6)

UN MOIS AU PERCHE

Nous nous dirigeâmes vers la forêt de Senonches. Nous laissions derrière nous Chartres envahi. Près de 60 000 hommes appartenant à différents corps d’armées allemands y cantonnèrent à la fois.

Nous, pendant ce temps, moins heureux et moins bien nourris, nous disputions pied à pied le sol natal en une série de combats ou de rencontres qui eurent lieu aux environs de la forêt de Senonches. Là, nous eûmes affaire au fameux corps bavarois de Von der Thaun.

Plusieurs de ces rencontres furent sanglantes, en particulier le combat de Tréhon ou le bataillon de Châteaudun se distingua et fut particulièrement décimé. Il perdit là, pour la seconde fois son commandant ; le premier avait été tué à Epernon. Ce fut mon capitaine qui fut appelé à en prendre le commandement. (7)

Nous apprîmes là, au début de novembre, la capitulation de Metz. La nouvelle était accompagnée d’une proclamation de Gambetta qui nous fit vibrer d’enthousiasme. Seuls, nos officiers, qui savaient déjà la situation mauvaise, la jugeraient encore plus désespérée, mais ils s’abstinrent en général de nous communiquer leurs impressions.

Nous apprîmes là, au début de novembre, la capitulation de Metz. La nouvelle était accompagnée d’une proclamation de Gambetta qui nous fit vibrer d’enthousiasme. Seuls, nos officiers, qui savaient déjà la situation mauvaise, la jugeraient encore plus désespérée, mais ils s’abstinrent en général de nous communiquer leurs impressions.

Cependant, les forces prussiennes, supérieures à nous toujours, nous refoulaient, débordant la forêt de Senonches. À la date du 2 Décembre, nous reçûmes l’ordre de battre en retraite sur Le Mans, mouvement que nous exécutâmes en traversant le Perche par Rémalard.

INCORPORATION AU 21e CORPS

Je ne me souviens pas d’avoir éprouvé d’impression plus vive et plus extraordinaire que celle de notre arrivée au Mans. Pendant que, livrés à nous-mêmes et au hasard, nous avions résisté pied à pied sur le sol de Beauce, derrière nous et sans que nous le sachions, le gouvernement de la Défense nationale avait concentré autour du Mans une véritable armée qui allait former l’aile gauche de l’Armée de la Loire.

Il s’était fait là en quelques semaines une agglomération d’hommes, de vivres, d’armes, de munitions, d’équipements, véritablement prodigieuse. J’en donnerai une idée en disant qu’il suffit d’un court séjour de douze à vingt-quatre heures dans cette ville, pour que nos bataillons, qui ne firent que la traverser pour, de là, marcher au secours d’Orléans, fussent pourvus presque de l’équipement indispensable. Nous reçûmes des bretelles de fusil, des fourreaux de baïonnettes, des havresacs, des couvertures, bref la plus grande partie des objets dont la privation jusqu’ici s’était fait cruellement sentir. Puis, sans perdre un instant, l’on nous remit en route.

En ma qualité de caporal fourrier, j’étais resté le dernier dans la ville avec deux ou trois hommes pour charger un certain nombre d’objets sur une voiture qui devait suivre la compagnie. Parti quelque temps après ma compagnie, c’est-à-dire vers huit heures du soir, je dus marcher à la sortie du Mans pendant trois heures entre une double file de voitures de réquisition alignées des deux côtés de la route et perpendiculairement à cette route pour occuper moins de place et pour laisser le chemin libre à la troupe en marche.

Je me demandais à quoi servait cet énorme convoi. Je le compris le lendemain, lorsqu’à la première étape, on vint nous prévenir qu’à l’arrière du bataillon, il y avait une certaine quantité de voitures chargées de ceinturons, de pantalons, de toiles et piquets de tentes dont nous nous fournîmes, et la même scène se renouvela d’étape en étape pour chaque bataillon et pour chaque objet qui pouvait nous manquer et dont nous fûmes ainsi approvisionnés tout en marchant à l’ennemi. Il n’y eut qu’un objet dont nous demeurâmes dépourvus jusqu’à la fin, ce furent les souliers. Nous en traînions pourtant vingt ou trente mille paires à notre suite. Malheureusement, comme tous les approvisionnements des magasins militaires étaient calculés à cette époque pour des hommes de l’armée régulière, c’est-à-dire des hommes jeunes encore, et que nous étions pour la plupart d’âge à passer dans la réserve, ces pointures de souliers étaient trop petites pour pouvoir nous convenir. Je signale le fait avec d’autant plus d’intérêt que je l’ai vu se renouveler pour les képis dans un exercice de mobilisation que nous avons exécuté vers 1885 avec les hommes de la territoriale. Nous avons constaté que la majorité des pointures de l’armée active ne pouvait convenir aux crânes de nos braves territoriaux. Je n’aurais jamais cru que la tête grossit à ce point de trente à quarante ans. C’est pourquoi la pointure des effets de réserve a varié depuis pour les territoriaux.

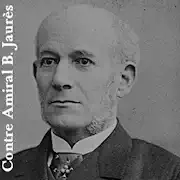

Tout en marchant ainsi, nous apprîmes le premier jour que nous faisions partie d’un régiment qui se composait des autres bataillons du département et qui était placé sous les ordres d’un chef unique. Le second jour, nous apprîmes que notre régiment faisait brigade avec celui de l’Orne (2e bataillon). Le troisième, nous fîmes la connaissance de notre général de division qui était un ancien lieutenant-colonel, et enfin nous apprîmes que nous faisions partie d’un corps d’armée commandé par un capitaine de vaisseau, depuis contre-amiral Jaurès. (8),

Tout en marchant ainsi, nous apprîmes le premier jour que nous faisions partie d’un régiment qui se composait des autres bataillons du département et qui était placé sous les ordres d’un chef unique. Le second jour, nous apprîmes que notre régiment faisait brigade avec celui de l’Orne (2e bataillon). Le troisième, nous fîmes la connaissance de notre général de division qui était un ancien lieutenant-colonel, et enfin nous apprîmes que nous faisions partie d’un corps d’armée commandé par un capitaine de vaisseau, depuis contre-amiral Jaurès. (8),

Ainsi nous étions formés militairement, en même temps que nous avions été équipés et approvisionnés tout en marchant sans trêve à l’ennemi. J’ai dit que cet effort d’organisation fut admirable. Il me semble que je viens d’en donner la preuve.

Que l’on ne s’étonne pas de nous voir placés sous les ordres d’un officier de marine. Par suite de la capitulation des troupes régulières, nous n’avions plus avec nous que quelques débris de quelques régiments de marche, Les seuls noyaux de corps réguliers qui n’avaient pas été atteints par les capitulations successives étaient nos marins.

Je dois mentionner en outre la petite armée des zouaves pontificaux qui nous rejoignirent à ce moment.

C’étaient des canonniers de marine qui servaient fort heureusement nos pièces de canon, et nombreux étaient les officiers de marine qui furent placés à la tête des corps d’armée : Jaurès, Gougeart. Je dois noter en passant à propos de ce dernier, le chaloupier Gougeart, que je n’ai jamais entendu parler de ses sévérités excessives que d’autres lui ont reprochées. Je n’ai jamais assisté pour ma part qu’à deux exécutions, l’une d’un artilleur, l’autre d’un vieux paysan qui fut condamné pour espionnage et qui n’était peut-être qu’un homme d’esprit très borné, incapable de se défendre. Ces deux exécutions avaient eu lieu dès le début, alors que nous étions à Maintenon. (9) Elles nous avaient laissé une impression singulièrement pénible, et il ne fut pas nécessaire de les renouveler.

C’étaient des canonniers de marine qui servaient fort heureusement nos pièces de canon, et nombreux étaient les officiers de marine qui furent placés à la tête des corps d’armée : Jaurès, Gougeart. Je dois noter en passant à propos de ce dernier, le chaloupier Gougeart, que je n’ai jamais entendu parler de ses sévérités excessives que d’autres lui ont reprochées. Je n’ai jamais assisté pour ma part qu’à deux exécutions, l’une d’un artilleur, l’autre d’un vieux paysan qui fut condamné pour espionnage et qui n’était peut-être qu’un homme d’esprit très borné, incapable de se défendre. Ces deux exécutions avaient eu lieu dès le début, alors que nous étions à Maintenon. (9) Elles nous avaient laissé une impression singulièrement pénible, et il ne fut pas nécessaire de les renouveler.

De cavalerie bien entendu, il n’en restait point. Tant que nous avions été sous Maintenon, notre cavalerie était composée de six chasseurs d’Afrique que de temps à autre nous voyions partir en reconnaissance du côté des Prussiens ou à la recherche d’un bon gîte.

Pour la première fois dans cette marche sur Orléans, nous vîmes apparaître sept ou huit escadrons dont l’aspect était incroyable. C’étaient des hommes montés sur des chevaux de régiment les plus disparates : lanciers, dragons, hussards, venus des différents dépôts de ces régiments. Un peu plus tard, dans la bataille de Marchenoir, nous eûmes comme cavalerie un goum arabe. Il faisait bien le plus curieux effet qu’on pût imaginer sur la neige. En le regardant, nous nous croyions quelquefois au Châtelet en train d’assister à quelque féerie militaire.

J’ai dit qu’on nous avait délivré des couvertures. Le besoin s’en faisait grandement sentir, La neige s’était mise à tomber et c’était sur elle que nous campions pendant nos étapes. En arrivant sous Marchenoir, nous trouvâmes la terre gelée à une profondeur de trente centimètres, quand il s’agit d’y creuser des épaulements pour l’artillerie et des abris pour nous-mêmes.

COMBAT SOUS MARCHENOIR

Ce fut là, sous Marchenoir, que nous prîmes part à cette bataille qui se déroula pendant trois jours, qui s’illustra par les combats de Longny (sic), de Patay, mais se termina par la prise d’Orléans. (10)

Notre régiment, qui comptait douze cents hommes, se trouvait à l’extrême gauche de l’armée. Nous étions placés en soutien d’artillerie. Cette artillerie comprenait une batterie de six pièces de douze servies par des marins. Je me souviens que les chevaux qui traînaient ces pièces n’avaient pu être équipés qu’avec des colliers de paille et, comme la nourriture était rare au bivouac, ces pauvres bêtes avaient pendant la marche mutuellement brouté leurs colliers jusqu’à ce qu’il n’en restât plus que la carcasse.

Quoi qu’il en soit, pendant trois jours, nous fûmes les spectateurs passifs du combat qui eut lieu entre notre unique batterie et les batteries allemandes, bien supérieures en nombre, qui s’étaient donné comme mission d’éteindre son feu. Ces vieilles pièces de douze de l’ancien modèle, puisque les canons de campagne étaient des canons de quatre, portaient à environ dix-huit cents mètres et tiraient l’obus fusant et l’obus percutant.

Je n’aurais pas soupçonné qu’un tir d’artillerie put passionner à ce point acteurs et spectateurs : les canonniers eux-mêmes et nous tous qui étions rangés là à quelque distance en avant des pièces.

C’était à chaque coup tiré une véritable fièvre de savoir où le projectile avait pu porter et de rectifier le tir s’il y avait lieu. Aucun de nous ne pensait au danger. Du reste, pendant deux jours, celui-ci fut à peu près nul. Pendant ces deux jours en effet, les Allemands s’obstinèrent à nous envoyer des coups si longs qu’ils passaient tous par-dessus notre tête sans nous faire aucun mal. Ils n’employaient d’ailleurs que des obus percutants et de médiocre qualité. En dépit de la résistance de la gelée sur laquelle ils tombaient et sur laquelle ils auraient dû éclater à tous coups, il n’y en avait pas plus d’un sur trois en moyenne qui consentit à faire explosion. Le troisième jour enfin, ils s’aperçurent de leur erreur, et rectifièrent leur tir. En un clin d’œil, tout changea : cinq ou six obus vinrent éclater parmi nous et nous eûmes en quelques minutes quinze hommes tués et une quarantaine blessés. Mais il nous suffit de nous porter quatre cents mètres en avant de nos positions et de nous coucher à plat ventre pour nous rendre la même sécurité qu’auparavant. Notre batterie dut également se déplacer, elle n’éprouva que peu de perte, un ou deux hommes tués et quelques chevaux éventrés.

J’ai vu là un effet assez bizarre d’un coup de canon. L’obus était venu frapper le linteau vermoulu d’une porte contre lequel un de nos camarades était appuyé. En l’entendant hurler de douleur, nous nous précipitâmes à son secours. Il n’avait aucune blessure, mais les éclats de bois, en volant de tous les côtés, s’étaient enfoncés dans ses chairs et dans ses yeux, le lardant et le tatouant comme autant d’aiguillons d’abeilles. Je vis aussi un peu plus loin, se vérifier dans la réalité cette phrase en apparence abstraite qui parle de la vie se retirant du corps : un homme avait eu les deux artères fémorales coupées par des balles et son sang giclait au loin sur la neige. Nous vîmes apparaître sur son front la pâleur de la mort, et cette pâleur, avec la rapidité du jour qui se lève, se répandit sur son visage, Nous vîmes littéralement sa vie s’écouler avec son sang.

On se tromperait d’ailleurs en croyant que ces spectacles lugubres nous impressionnaient beaucoup. L’ambiance ne nous permettait guère les longues réflexions pitoyables sur le sort des blessés ou des mourants : une sorte de fatalisme pesait sur nous tous. Il nous semblait que ceux-là qui tombaient à nos côtés avaient été prédestinés à cette fin.

Cette longue bataille de Marchenoir se termina le troisième jour par un énergique combat de mousqueterie où nous primes part avec nos fusils qui portaient à trois cents mètres, contre les fusils à aiguille des Prussiens qui portaient à douze cents.

Comme nous étions à l’extrême gauche de l’armée, nous nous rendîmes facilement compte que malgré tous nos efforts, les forces prussiennes allaient déborder notre aile gauche. Le quatrième jour, nous dûmes reculer pour éviter d’être complètement tournés, et je repris la route du Mans à la tête de ma nouvelle compagnie, car durant ces trois journées de combat de Marchenoir, j’avais été successivement promu sous-officier, puis sous-lieutenant dans le bataillon de Châteaudun, poste auquel la confiance de mon ancien capitaine m’avait appelé. Peut-être eus-je ce jour là sans m’en douter le plus bel avancement de l’armée, car en arrivant comme sous-lieutenant à la Compagnie d’Orgères, je me trouvais appelé à en prendre le commandement ; les autres officiers étant tués, blessés ou disparus.

Du reste, ma compagnie ne comprenait plus que quatre-vingts hommes. C’était néanmoins de très braves gens, et aucun, de près ou de loin, ne rappelait l’ancienne et détestable réputation de leurs compatriotes, les chauffeurs d’Orgères.

NOUVELLE RETRAITE SUR LE MANS

Nous battîmes donc en retraite sur Le Mans. Notre centre avait été enfoncé à Orléans par les Prussiens qui usèrent là de la même tactique qu’ils devaient plus tard renouveler au Mans. Nous étions coupés en deux tronçons. Avec son indomptable énergie, Gambetta décréta sur le champ de former nos deux tronçons en deux armées distinctes, Le commandement de la première Armée de la Loire fut confié à Bourbaki et elle s’achemina vers l’Est où elle parcourut la glorieuse étape que l’on connaît jusqu’à ce que, oubliée dans l’armistice qui suspendit les opérations militaires, elle se vit contrainte de chercher refuge en Suisse.

Quant à la deuxième Armée de la Loire, celle dont je faisais partie, elle battit en retraite vers Le Mans, sous le commandement de Chanzy. (11) Cette retraite, qui donna lieu à des combats journaliers, s’effectua par échelons, dans un ordre d’ailleurs remarquable, d’autant que le dégel, survenu dans ces entrefaites, rendit la marche et les cantonnements extrêmement pénibles. Quant au ravitaillement, il était rendu presque impossible, les convois ayant été reportés très loin à l’arrière.

On nous distribua cependant des pantalons. Ils étaient de couleur rouge. Était-ce une ruse de guerre pour faire croire à l’ennemi à la mise en ligne de nouveaux renforts ? En tous cas ils furent les bienvenus, car nos pantalons de mobiles, faits avec cette espèce d’étoffe amadou dont j’ai parlé, n’étaient plus qu’un souvenir et, à Marchenoir, j’ai vu des hommes obligés de marcher et de combattre avec leur couverture attachée autour des reins, à la façon des sauvages.

Une autre circonstance nous valut un supplément d ‘approvisionnement. Nous venions d’être préposés à la défense de la gare de Fréteval dans laquelle stationnait un train d’effets militaires, lorsque l’ordre nous vint de quitter la position, mais auparavant de piller le train et de nous emparer de tout ce que nous pouvions utiliser.

Nous y trouvames des peaux de mouton : rien ne pouvait nous être plus utile. J’eus soin d’en prendre une de couleur naturelle. Quelques uns de mes camarades, séduits par l’éclat de la couleur, préférèrent en prendre d’un bleu séduisant ; mal leur en prit car après quelques jours passés sous la pluie et dans la boue, les malheureux eurent le visage, les mains et les effets teints de la même couleur que leur peau de mouton.

Nous ne fimes que traverser le Mans, au retour, comme nous l’avions fait à l’aller. J’en profitai pour compléter par un équipement de fortune ma tenue d’officier. Elle se trouva composée d’un pantalon rouge, d’une vareuse du modèle adopté pour les vieux gars sur laquelle je fis coudre des boutons d’artilleur et les insignes de mon grade ; un sabre de cavalerie anglaise, le seul que je pus me procurer, acheva mon équipement, Je conservai d’ailleurs mon paletot sévère qui m’avait rendu tant de services et je troquai enfin mon havresac contre une sacoche que je mis en bandoulière. Mes ressources m’eussent sans doute permis de m’offrir une tenue plus régulière, car j’avais reçu comme mise de premier équipement une somme de six cents francs, mais il me fut impossible de trouver à la dépenser faute de tailleur pouvant me confectionner un costume régulier, si bien que, la paix signée, il me restait presque autant d’argent que j’en avais emporté en partant en campagne.

Comme on le voit, notre entretien ne nous coûtait pas cher. Je profitai de l’état de mes finances pour faire lors de mon second passage au Mans un approvisionnement de conserves de toute nature, destiné à notre popotte, qui nous furent d’une grande utilité plus tard dans notre retraite en Mayenne. Mon estomac a voué une sérieuse reconnaissance à la maison Pellier qui nous les avait fournies.

LA BATAILLE DU MANS

Nous nous retrouvâmes donc en ligne de défense sous les murs du Mans, face au sud. (12) C’était dans les premiers jours de janvier. Là encore, la neige couvrait la terre et nous étions à l’extrême gauche de l’armée, occupant les alentours de Connéré. Le dernier régiment de l’armée, un régiment de ligne placé à notre gauche, occupait la gare de Connéré elle-même. Trois lignes parallèles s’étendaient devant nous et nous séparaient des Prussiens : la route, la ligne de chemin de fer et la rivière de l’Huisne. Ce fut dans cette position que nous primes part à la dernière bataille, celle du Mans. Renouvelant là la tactique qui leur avait réussi à Orléans, les Prussiens, grâce à la supériorité écrasante de leur nombre, débordèrent notre aile en même temps qu’ils enfonçaient le centre de l’armée placée au Mans.

J’avais passé sur pied toute la nuit précédente, l’oreille aux aguets, sentant dans l’ombre qui nous enveloppait, des forces ennemies se glisser derrière les avant-postes qui nous étaient opposés pour nous déborder à gauche.

Ma compagnie était de grand’garde et je visitai un à un toutes mes sentinelles. Je fus alors témoin d’un incident vraiment caractéristique. Une de nos sentinelles battant la semelle et piétinant pour se réchauffer dans la neige, s’était avancée peu à peu jusqu’à un petit monticule qui se trouvait en face d’elle. De son côté la sentinelle prussienne qui avait sans doute la même idée, parvenait à la crête du monticule. Les deux hommes se trouvèrent tout-à-coup nez à nez, et ma foi, d’un commun accord, sans un mot, sans un geste, ils se tournèrent le dos pour regagner leur poste. Notre homme ne poussa pas la courtoisie jusqu’à offrir à son ennemi une cigarette, comme cela se pratiquait couramment sous les murs de Sébastopol, mais il y avait à cela une sérieuse raison, c’est que nous n’avions plus de tabac.

La journée du lendemain fut chaude. Les Prussiens attaquaient la gare de Connéré que nous dûmes évacuer finalement sous une grêle de projectiles. Je vis là encore un spectacle que je n’ai pas oublié. Je rencontrai tout-à-coup ce vieillard de soixante ans dont j’ai déjà parlé et qui s’était engagé avec nous. Il était à genoux sur la route, au milieu des rangs pressés qui le bousculaient, tâtonnant avec ses mains et tâchant de remonter le courant des soldats qui s’écoulait le long de la route. Il me déclara qu’il avait perdu ses lunettes et que, se trouvant absolument aveugle sans elles, c’était pour lui une question de vie ou de mort que de les retrouver. Je lui fis observer que les Prussiens étaient près de nous. Il me répondit que perdu pour perdu, il préférait faire tout son devoir. Nous le vimes reparaître le soir, avec ses lunettes, et il fit campagne avec nous jusqu’à la fin.

Cependant notre position n’était pas gaie. Nous avions résisté jusqu’à la dernière limite, tellement que, lorsque nous évacuämes Connéré, nous étions déjà tournés par les Prussiens et coupés de notre retraite avec la Normandie. Il nous restait la direction du Mans, mais à l’embranchement de la route qui y conduisait, un fort piquet mettait obstacle à ce qu’on la suivit : la ville venait de tomber entre les mains des Prussiens !

On sait ce qui s’était passé dans cette dernière journée et comment les Prussiens, refoulés dans le début de leur attaque, se retirèrent en masquant leur retraite. Or une patrouille, égarée peut-être, s’aperçut que la position centrale de la Tuilerie, la clef du Mans, était momentanément inoccupée. Dans la nuit même, les Prussiens occupèrent en force cette position et vainement pour la reprendre, lança-t-on sur eux nos dernières réserves, qui consistaient d’ailleurs en un seul bataillon de zouaves.

Le piquet qui défendait la route du Mans dut faire preuve d’une grande volonté pour nous empêcher de prendre la direction du Mans. Il y réussit pourtant et nous primes la seule route qui nous fût ouverte : la route de Mayenne.

Déjà l’ennemi nous y avait devancé, occupant la hauteur de Saint-Mars-sous-Ballou. Il fallait passer coûte que coûte. Les plus grands sacrifices d’hommes étaient nécessaires et ils furent faits pour se frayer un passage. Heureusement les forces prussiennes n’étaient pas encore en nombre et nous pûmes passer ; mais 1orsque mon bataillon qui faisait partie de l’arrière-garde de la colonne, puisque nous formions l’extrémité de notre aile gauche, passa dans cet endroit, la route était jonchée à droite et à gauche d’un grand nombre de cadavres français et allemands qui témoignaient combien la lutte avait été chaude.

L’HORREUR DE LA DÉFAITE

Cette retraite du Mans sur Mayenne, je ne l’oublierai jamais. Elle dura quatre jours et quatre nuits pendant lesquels, entendez-le bien, nous n’eûmes ni trêve, ni repos, ni la possibilité de pénétrer dans aucune habitation. La colonne toute entière était engagée dans l’unique et étroite route de Mayenne, recouverte de deux pieds de neige. En vérité, nous fûmes durant ces quatre journées constamment en marche, mais quelle marche ! Interrompue à chaque instant par des obstacles de toute nature et retardée notamment par un pont suspendu sur la Sarthe (13), où, crainte d’écroulement, on ne nous fit passer que par petits groupes. La colonne s’écoulait ainsi avec lenteur et par à-coups. Parfois lorsque nous venions buter contre les derniers hommes du bataillon qui nous précédait, nous mettions sac à terre et là, nous attendions qu’un nouvéau mouvement nous permit de gagner quelquefois cent mêtres, quelquefois un kilomètre. Il n’y a rien de plus fatigant que cs marches par à-coups et sans repos réglé. Lorsque la halte nous paraissait devoir se prolonger par trop, nous nous installions sur la route et nous essayions, les uns de dormir, les autres de faire du feu pour préparer la soupe, mais l’instant d’après, il fallait renverser la marmite et poursuivre une étape interminable. Je suis arrivé pour ma part à dormir sans quitter mon rang, agenouillé sur ma sacoche, replié sur moi-même, les deux bouts de mes souliers arc-boutés sur le sol pour les préserver, et dans cette position, accroupi, la tête penchée sur la poitrine, j’ai réellement perdu connaissance et dormi plusieurs fois d’un sommeil réparateur.

Impossible de s’écarter ou de se frayer un chemin à droite ou à gauche de la route. Tout était couvert de neige. En outre les uhlans nous poursuivaient comme des loups. Tous ceux qui s’écartaient de la colonne étaient impitoyablement enlevés.

Il me souvient qu’à plusieurs reprises, quelques uns de nos camarades, excédés de fatigues ou de froid ne purent résister à la tentation de demander un asile passager à une des chaumières que nous apercevions fumant à trois ou quatre cents mètres de la route. Jamais nous ne revimes aucun de ceux-là. Tous sans exception furent faits prisonniers et expédiés en Allemagne.

Enfin nous parvinmes à Mayenne (14) et là nous pûmes nous refaire un peu de nos fatigues.

L’armistice nous y trouva au début de Février. La fin fut le signal d’un nouveau mouvement, et par la voie détournée de Laval et des Ponts-de-Cé, puisque Le Mans était occupé par les Prussiens, nous gagnâmes Poitiers où nous allions de nouveau former rideau entre les Allemands et l’Assemblée nationale réunie à Bordeaux.

J’ai dit que nous ne comptions plus avec les étapes. Nous les faisions presque en nous jouant. Îl y en avait deux successives sur la route de Poitiers à Châteaudun qui comptaient trente-six kilomètres chacune. Nous ne laissâmes pas à notre arrivée plutôt que de nous reposer d’aller aux environs visiter les curiosités du pays. Ce fut ainsi que de Vendôme, je me rendis un jour de repos à Blois en char à banc avec un de nos camarades. La route au sortir de Vendôme était sinistre. Les Allemands avaient disposé les têtes de tous les bœufs qu’ils avaient tués pendant leur séjour dans cette ville, des deux côtés de la route, enterrées jusqu’aux naseaux, les cornes en avant. Il y en avait ainsi plusieurs centaines de mètres de long. Bonne plaisanterie teutonne.

Nous reçûmes à Poitiers la nouvelle de la paix et nous vîmes à ce moment reparaître dans nos rangs les anciens officiers, ceux qui nous avaient si lestement lâchés au début de la campagne et qui croyaient bien reprendre leur rang et leur grade. Ce fût même l’occasion d’assez graves querelles, car après avoir fait campagne sans eux, nous ne les regardions plus comme étant des nôtres, et nous n’étions pas disposés à nous incliner devant leurs prétentions. Le licenciement des troupes mit fin à toutes ces zizanies. On nous dirigea sur Châteaudun et de là sur Chartres, mais nous dûmes déposer nos armes à Chatellerault avant de franchir la Loire et cela d’après les conditions du traité de paix.

Nous étions à la fin de mars et l’insurrection de la Commune venait d’éclater à Paris.

À peine délivré des soucis de la campagne allemande, le gouvernement de la Défense nationale se voyait obligé de concentrer sous les murs de la capitale des forces nouvelles pour lutter contre des français.

Heureusement que pour cette besogne, il fut fait appel aux bataillons de troupes régulières qui rentraient de leur captivité en terre allemande. Nous n’eûmes point à intervenir. Nous n’avions point d’ailleurs d’autre but, et cela se comprend, et d’autre souci en tête, que de retrouver nos familles et nos parents. La pensée ne nous vint même pas de tenter de continuer la carrière militaire dont j’avais si rapidement gravi les premiers échelons.

REFLEXIONS D’UN COMBATTANT

Nous avions quitté le foyer paternel adolescents, nous y rentrions hommes faits et citoyens trempés par cette terrible épreuve.

Nous allions nous atteler d’un effort puissant à la besogne de reconstituer notre armée, et nous employer à rendre à notre pays le rang qu’il avait si longuement occupé et que trop de confiance et un manque de préparation coupable venaient de lui faire perdre.

Puisse au moins cette terrible épreuve, les circonstances qui l’ont accompagnée et celles qui l’ont précédée ne jamais s’effacer de la mémoire des jeunes générations qui nous succèdent. Je me demande aujourd’hui si nous avons, nous, les contemporains de cette triste guerre, rempli tout notre devoir vis-à-vis de nos enfants. Sans doute nous avons accumulé d’immenses ressources et des préparatifs militaires pour l’hypothèse d’une future défense du territoire ; mais ces préparatifs militaires ne vaudront que pour le moral de ceux qui les mettront en jeu.

Avons-nous suffisamment relevé ce moral ? Avons-nous suffisamment dit et répété à nos enfants toutes les circonstances de cette lutte épouvantable où la France fut surprise et démembrée, faute de préparatifs militaires suffisants ?

Il me semble parfois que non ; par fierté, par pudeur, pour éviter à la fois de narrer des souvenirs qui nous attristaient, de paraître vanter notre courage, alors que nous n’avions à raconter que des défaites et à constater l’inutilité de nos efforts, nous nous sommes tus et depuis nous avons vu, et nous voyons autour de nous des jeunes générations aussi insouciantes des dangers qui nous menacent et dont nous riions nous-même, avant 1870, traiter avec légèreté les choses de l’armée, le sentiment patriotique, la préoccupation constante de la défense nationale.

Je souhaite que cet oubli trop complet d’une histoire que nous avons vue et que nous pouvons certifier encore ne soit pas punie d’une façon aussi terrible que notre insouciance l’a été et c’est pour dégager ma conscience de ce souci que j’ai voulu écrire ces quelques lignes qui constatent à la fois et la vaillance des efforts qui furent faits à ce moment et l’inutilité de ces efforts héroïques du moment qu’une organisation militaire indispensable à notre époque se trouvait nous faire défaut.

Georges Fessard

Souvenirs de campagne hiver 1870-71

P.S. Ces lignes étaient écrites avant les provocations allemandes et à la veille du réveil patriotique qu’elles ont suscité. La France s’est ressaisie ; puisse-t-elle grâce à ses généreux efforts, ne jamais revoir les misères dont nous avons été les témoins.

Monument aux morts de la Guerre 1870-71 élevé à Chartres à l’entrée de la Butte des Charbonniers.

Monument aux morts de la Guerre 1870-71 élevé à Chartres à l’entrée de la Butte des Charbonniers.

C’est seulement au vingt-cinquième anniversaire de la Guerre de 1870 que le marquis de Maleyssie, ancien commandant de bataillon de mobiles, forma le projet de faire ériger un monument. Un comité fut constitué, sous la présidence de Émile Labiche, sénateur, président du Conseil Général. En 1898, l’emplacement fut choisi, à l’instigation de Georges Fessard.

Le monument fut inauguré le 27 octobre 1901.

(1) C’est un jugement comparable que porte sur les officiers de la garde mobile l’historien de la guerre franco-allemande, le lieutenant-colonel Rousset : « Les officiers, nommés par l’Empereur, et choisis surtout d’après leur situation sociale, paraissaient enchantés de parader en uniforme aux cérémonies, mais demeuraient, à part quelques exceptions fournies par les officiers démissionnaires de l’armée, aussi étrangers aux choses militaires qu’avant leur nomination,» (Histoire générale de la guerre franco-allemande, tome 1er, p. 40).

(2) Les 1er et 3e bataillons y parvinrent le 4 octobre au soir. Ils arrivaient trop tard pour renforcer les 2e et 4e qui défendirent seuls Epernon pendant toute la journée, mais durent se retirer devant un ennemi très supérieur en nombre et en armement. Le 2e perdit son chef, le commandant Lecomte.

(3) Le 16 octobre.

(4) G. Fessard a rédigé ces notes bien après la guerre et sa mémoire est parfois défaillante. Les mobiles d’Eure-et-Loir ne quittèrent pas le secteur de Maintenon avant l’arrivée des Prussiens devant Chartres le 21 octobre.

(5) En fait, la ville ne connut alors ni dégâts, ni victimes. Le bombardement dont parle G. Fessard fut dirigé contre les bois de Luisant afin d’en chasser quelques compagnies de mobiles qui tiraillaient contre les Prussiens.

(6) Il y eut en réalité quatre gardes nationaux les armés à la main et fusillés aussitôt et six autres personnes massacrées après la prise du bourg.

(7) Le combat eut lieu plus précisément à Imbermais, commune de Marville-Moutier-Brûlé. Le commandant Bréqueville fut remplacé par le capitaine Vigouroux.

(8) Les quatre bataillons de mobiles d’Eure-et-Loir constituèrent avec une compagnie de l’Yonne, le 63e régiment. Cette unité, aux ordres du commandant comte Castillon de Saint-Victor puis du lieutenant-colonel de la Marlier, appartenait à la 1ère brigade de la 2e division (général Collin) du 21e Corps d’armée.

(9) Le 18 octobre.

(10) G. Fessard commet là deux confusions. D’une part il cite Longny y au lieu de Loigny. D’autre les combats de Loigny et de Patay furent livrés les 2 et 3 décembre et les mobiles d’Eure-et-Loir trouvaient alors au Mans. Ces combats avaient eu, entre autres conséquences néfastes, de couper en deux l’Armée de la Loire, Le 21e corps (auquel appartenaient les mobiles d’Eure-et-Loir) vint alors renforcer les 16e et 17e corps qui s’étaient repliés vers le sud-ouest et forma avec eux la Seconde Armée de la Loire. La bataille sous Marchenoir, dite aussi des lignes de Josnes se déroula du 7 au 10 décembre. Les troupes françaises, et en particulier le 21e corps, s’y comportèrent vaillamment et enregistrèrent même quelques succès. Mais en fait, cette belle défense ne servit qu’à contenir l’ennemi pendant que le gouvernement évacuait Tours pour Bordeaux. Devant l’impossibilité pour Bourbaki et la 1ère Armée de la Loire, refoulée au sud-ouest de Vierzon, de venir le rejoindre, y fut contraint de ramener ses troupes vers Le Mans.

(11) Ces commentaires auraient dû trouver place avant la relation que G. Fessard fait du combat sous Marchenoir.

(12) Le 63e régiment des mobiles, arrivé sous Le Mans le 21 décembre, campa au nord-est de la ville, dans le secteur de Montfort-le-Rotrou. Le 8 janvier, il prit position au nord-ouest de Connerré, L’attaque prussienne débuta le 9, les mobiles résistèrent jusqu’au matin du 12. À ce moment, les Prussiens pénétraient dans Le Mans par Montlieue.

(13) À Beaumont, sur la route du Mans à Alençon.

(14) Le 17 janvier.

Voir aussi le témoignage d’Ovide Benoist sur ce même site

Appel à relecture.

Ce texte a été retranscrit par un système de reconnaissance de caractères (Tesseract, logiciel open source). Des coquilles pouvant subsister, vous pouvez nous les indiquer dans la zone de commentaire ci-dessous.

© Société Archéologique d’Eure-et-Loir (SAEL), AS 99, 1983-2020

Les commentaires récents