Le paléolithique moyen aux alentours de Chartres et de Dreux

Cet extrait est la conclusion de l’article de 50 pages

paru dans Les Cahiers de la SAEL et ayant comme sujet

Le paléolithique moyen aux alentours de Chartres et de Dreux

par Laura Tordeur Champagne (InSitu Archéologie, Suisse) et

Delphine Capron (Dir. de l’Archéologie Chartres métropole)

……..

Cet article recueille et contextualise les vestiges lithiques datés du Paléolithique moyen collectés jusqu’en 2020. Les artefacts présentés sont issus d’études sommaires sur des collections personnelles (Dreux) et d’analyses techno-typologiques non exhaustives et descriptives réalisées sur des pièces issues d’opérations archéologiques (Chartres).

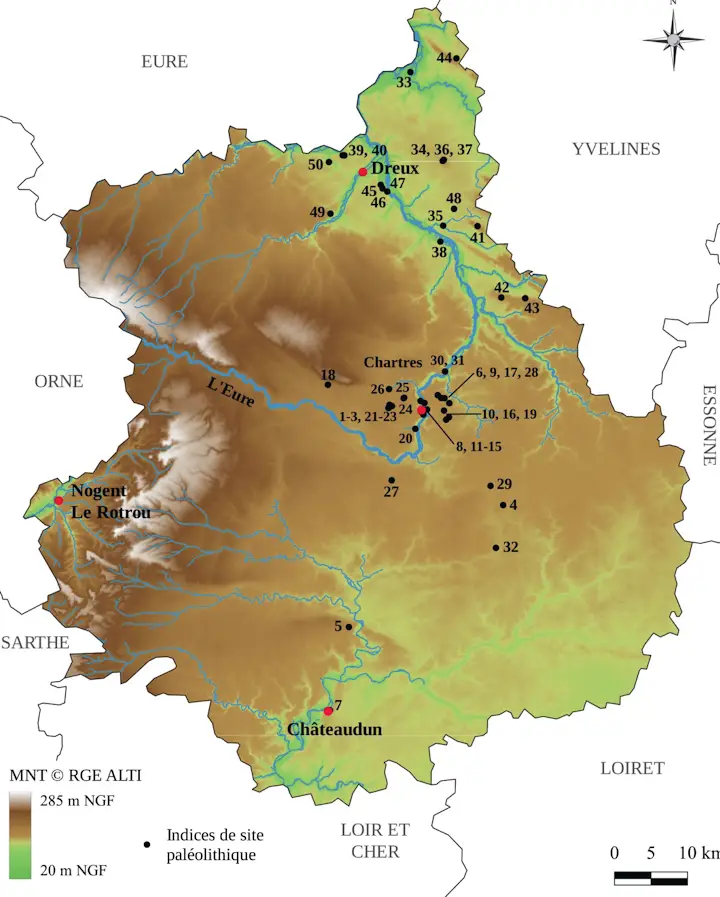

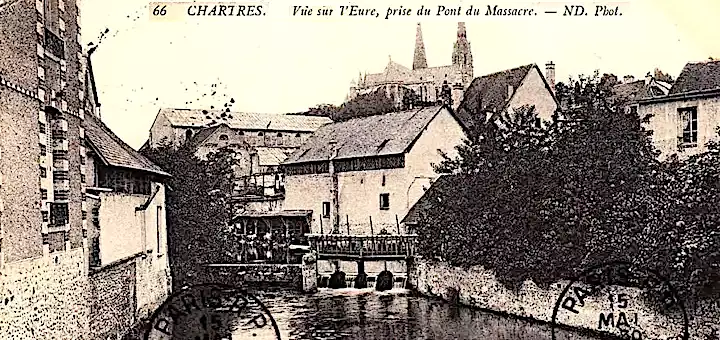

Localisation des indices de site aux alentours de Chartres et de Dreux et contexte hydrographique de l’Eure-et-Loir © Infographie : Anaïs Pinhède, Chartres métropole

Le secteur d’étude est bien pourvu en ressources lithiques : silex, meulières et grès sont accessibles. La vallée de l’Eure offre la prédominance d’un silex gris à tendance opaque – étagé dans la séquence du Coniacien terminal et du Santonien supérieur – pris donc un cortex crayeux hérité des formations du Crétacé supérieur. Les bords de plateaux sont caractérisés quant à eux par des sols caillouteux où affleurent les formations résiduelles à silex. La qualité du silex (beige à brun) y est hétérogène, sa matrice argileuse est très sensible aux variations de teneur en eau. Les alluvions anciennes et actuelles en fond de vallée délivrent des silex roulés, très émoussés mais souvent de piètre qualité (Ménillet 1994). L’approvisionnement en matière première locale est donc aisé mais l’hétérogénéité de la qualité du silex taillé est à souligner.

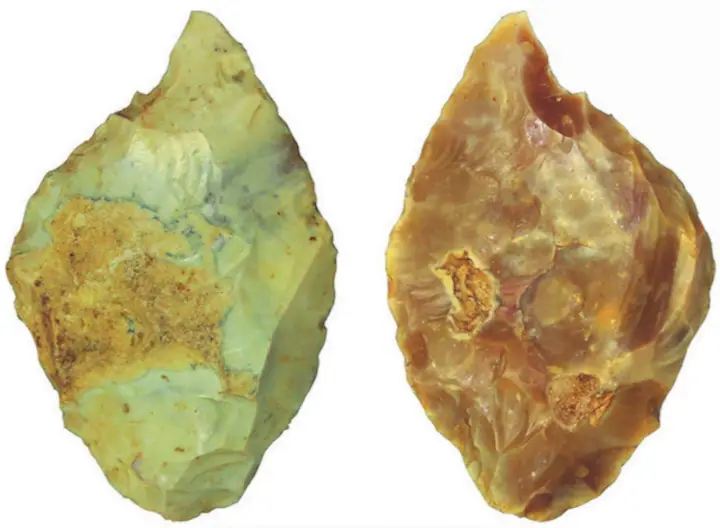

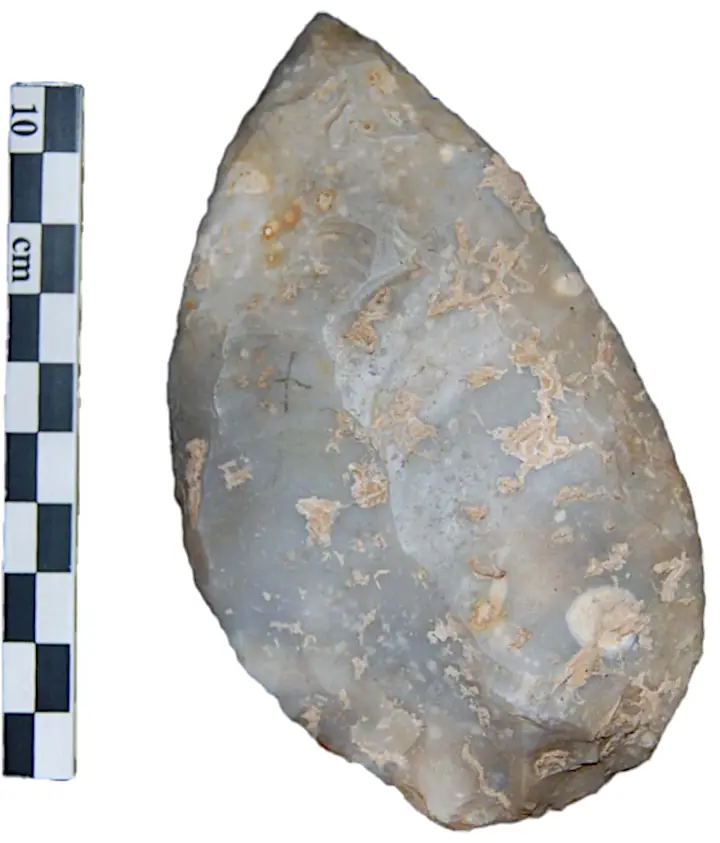

Plusieurs chaines opératoires de débitage ont été mises en œuvre pour réaliser des éclats et pointes Levallois. Les hommes et les femmes du Pléistocène ont usé de la percussion directe dure : l’essentiel des outils sur éclats possèdent des enlèvements centripètes ou unidirectionnels. Quant au façonnage, le schéma opératoire semble se rapporter à la percussion directe tendre. Bifaces et pièces bifaciales présentent des retouches couvrantes, des retouches régulières et pseudo-centripètes et d’autres plus courtes, plus rasantes et plus alternantes. Ces outils façonnés sont rarement réalisés sur des éclats et s’ils le sont, l’aspect robuste de l’éclat est remarquable.

Chartres, site « Pasteur Vieux Capucins Châteaudun » , biface en amande © Cliché : Delphine Capron, Chartres métropole

La quasi-totalité des artefacts présentent une épaisse et homogène patine, blanchâtre. Elle peut être hétérogène sur quelques pièces. Une grande majorité des pièces de notre corpus révèlent des traces d’oxydation, dues à l’usage d’engins agricoles sur les plateaux mais également liées à leur enfouissement dans des contextes sédimentaires polyphasés, riches en nodules ferro-manganique notamment dans les vallées de la Drouette et de la Voise. Ces plateaux et versants de vallons et vallées contiennent d’ailleurs l’essentiel des vestiges du Paléolithique moyen. Ainsi, l’aspect très patiné de ce corpus et l’absence de remontages entre plusieurs de ces vestiges lithiques rendent compte de leurs positions résiduelles pour la quasi-totalité d’entre eux. En 1984, G. Boffa avançait déjà que « la patine peut varier sur une même pièce d’une face à l’autre et présenter des enlèvements plus récents dus au roulage » (Boffa 1984 : 18). Toutefois, la patine n’est qu’un indice pour qualifier une collection ; des états de conservation différents sur une même pièce sont possibles, même constat pour certains outils d’un même corpus. Ils peuvent être synchrones et associables même si la couleur ou la profondeur de leur patine est différente.

Luray, lieux-dits « la Côte » et « les Merisiers », biface amygdaloïde ©

Infographie : Marie de Cherisey, Laura Tordeur Champagne, CD28

Ces découvertes en position secondaire ou résiduelle sont dues aux phénomènes taphonomiques. Tous ces indices nous poussent à poursuivre nos travaux afin de trouver des sites en place. Malheureusement, force est de constater que les opérations préventives ont principalement lieu sur les plateaux où de futurs aménagements sont réalisés, délaissant ainsi l’étude et les connaissances des versants et des fonds de vallées. En contexte de plateau, rares sont les sondages profonds opérés en diagnostic : le substrat tertiaire n’est alors pas atteint. Aussi, l’absence de géomorphologues à demeure lors d’une opération ou leur rareté au sein des équipes, au même titre que le manque de préhistoriens dans l’effectif d’une équipe de fouille, rend certainement plus difficile la lecture et la compréhension des structures ou des vestiges lithiques préhistoriques.

Le potentiel archéologique préhistorique enregistré dans les séquences sédimentaires lœssiques et alluviales est à souligner. En étudiant les plateaux, les vallées et leurs versants, de nombreux sites ou indices de sites pourraient être localisés grâce aux paléosols glaciaire-interglaciaire ; y sont piégés de nombreux artefacts lithiques et restes fauniques. En tant que professionnels de l’Archéologie et de sciences annexes, il nous est impératif de les géoréférencer pour en induire un cadre chrono-stratigraphique régional utilisable par des spécialistes en incluant des sondages profonds lors d’opérations archéologiques. Aujourd’hui, hors des opérations archéologiques, des fronts de coupes réalisées dans d’anciennes briqueteries (Chaudon, Tréon, Bas-de-Luisant, la Jouannière etc.) par exemple, doivent être étudiés. À ce titre, et s’appuyant sur les formations superficielles pléistocènes, géomorphologues et préhistoriens de l’INRAP ont élaboré en 2011 un projet de recherche intitulé « le Pléistocène en région Centre : élaboration d’un cadre chrono-stratigraphique ». Les observations sur le terrain et en laboratoire devraient être systématiques : la compréhension physique des séquences et les prélèvements sédimentaires sont indispensables pour obtenir des datations absolues OSL/ESR7 pour les périodes les plus anciennes.

Faverolles, lieu-dit « Bois de Tuilay », nucléus d’exhaustion © Infographie : Marie de Cherisey, Laura Tordeur Champagne, CD28

Les versants de la vallée de l’Eure, les fonds de vallons et les plateaux qui forment les paysages de l’Eure-et-Loir ont une mémoire sédimentaire considérable. Il est essentiel d’y octroyer de nombreuses et différentes études en les préservant et les classant au Patrimoine. Rester en contact avec le public en étudiant des collections issues de découvertes fortuites permet également de renseigner et d’enrichir la carte archéologique du département. Habité et fréquenté par femmes et hommes du Pléistocène, le département doit faire l’objet d’études géomorphologiques systématiques. Aussi, il semble essentiel de reprendre les études régionales sur le Paléolithique et les opérations archéologiques associées. Non-exhaustif, l’inventaire de cette contribution mérite d’être enrichi et développé à l’échelle du département. Attribuer un biface au Paléolithique inférieur ou moyen sur la seule base de sa typologie reste encore aujourd’hui illusoire.

Les commentaires récents