Les acquéreurs de pianos au XIXe siècle en Eure-et-Loir

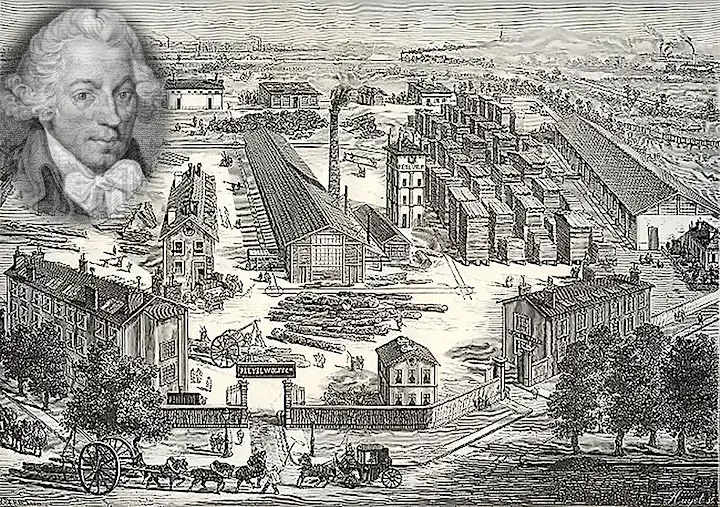

Le piano, l’instrument de musique le plus répandu en Europe au XIXe siècle, fabriqué pour la première fois par l’Italien Bartholomeo Cristofori (1655-1731), commence à rencontrer le succès à la fin du XVIIIe siècle. En France, Sébastien Érard (1750-1831), facteur de pianos du roi, qui a construit des instruments pour la reine Marie-Antoinette, a, en 1792, émigré à Londres où il a créé une fabrique avant de revenir en France en 1796 et d’y développer une manufacture. En France encore, Ignace Pleyel (1757-1831), né en Autriche, ancien maître de la cathédrale de Strasbourg, compositeur célèbre à l’époque de la Révolution, mais aussi éditeur de musique, a, en 1807, établi une fabrique de pianos à Paris2.

Le piano a connu un immense succès tout au long du XIXe siècle. De 1830 à 1847, la production parisienne est ainsi passée de 4000 à 11000 instruments par an, occupant près de 200 facteurs3, grâce en partie à la renommée de grands pianistes et compositeurs comme Beethoven (1770-1827), Chopin (1810-1843) et Liszt (1811-1886). En 1869, la manufacture Érard a fabriqué 1140 pianos et celle de Pleyel 22084 auxquels il convient d’ajouter la production des autres manufactures dont celle de Henri Pape, Rollet-et-Blanchet5 et, à Marseille, celle de Louis Constantin Boisselot (1809-1850), ami de Franz Liszt, et d’une multitude de petits facteurs6. Dans son Dictionnaire des idées reçues, Gustave Flaubert (1821-1880) définit même ironiquement l’instrument : « Piano : indispensable dans un salon. »7

L’histoire du piano en tant qu’instrument est bien connue8 et divers auteurs se sont intéressés à la sociologie des amateurs de pianos en se fondant principalement sur des sources littéraires9, mais aucune enquête « sérielle » ne semble avoir été menée sur les acquéreurs de pianos. Les sources sont rares et furent longtemps inaccessibles. Les archives des maisons Érard et Pleyel, les deux plus importants facteurs français, déposées au Musée de la musique à Paris, sont désormais en ligne10 et permettent une telle étude. Les archives Érard couvrent la période 1788-1983 et celles de Pleyel vont de 1829 à 1976. Elles comprennent des registres d’atelier qui donnent des indications techniques sur la fabrication de chaque instrument et des registres comptables, indiquant le nom des acquéreurs, qui sont la source principale de cet article.

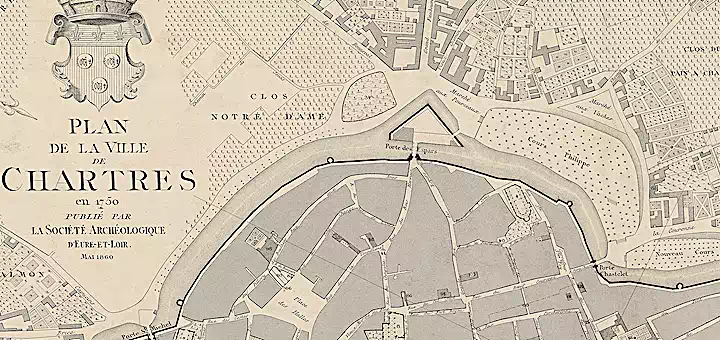

Me limitant au département d’Eure-et-Loir, j’ai choisi de n’étudier que la période allant de 1829, année du plus ancien registre Pleyel conservé, à 1870, date de la guerre franco-prussienne qui a entraîné des changements politiques et sociaux. Après la présentation des conditions de la production et de la commercialisation des pianos, une longue partie prosopographique principalement fondée sur les actes de l’état civil11 tentera de dégager les différents milieux sociaux qui, en Eure-et-Loir, ont acquis ces instruments et de voir quels usages en étaient faits.

———————————-

Introduction de l’article (les Cahiers de la SAEL 2024) de M. Marc BOUYSSOU

Aspects de la vie sociale et culturelle en Eure-et-Loir au XIXe siècle :

les acquéreurs de pianos.

Docteur en histoire,

Membre de la société archéologique d’Eure-et-Loir.

2 EHRLICH Cyril, The piano, a history [1976], rééd. Oxford, Clarendon press, 2002, p. 108 sqq.

3 HAINE Malou, Les facteurs de pianos à Paris au XIXe siècle, 1984, pp. 3 et 6.

4 BEAUPAIN René, La maison Érard. Manufacture de pianos, 1780-1959, Paris, L’Harmattan, 2005, p. 281 ; Chronologie de la maison Pleyel, Paris, L’Harmattan, 2000, p. 113.

5 The world of the pianoforte.

6 The world of the pianoforte.

7 Flaubert Gustave, Dictionnaire des idées reçues, Paris, L. Conard, 1913.

8 MICHAUD-PRADELLE Catherine, HELFER Claude, Le piano, Paris, PUF (coll. « Que-sais-je »), 1997 ; Kreidy Ziad, La facture de piano et ses métamorphoses. Esthétique, héritage, innovation, Château-Gontier, Aedam musicae, 2018 ; WOLKERS Klaus, Le piano, une introduction à son histoire, à sa facture et à son jeu, Lausanne, Payot, 1971.

9 HILDEBRANDT Dieter, Le roman du piano du XIXe au XXe siècle, Arles, Actes Sud, 2003.

10 Fonds Erard.

11 Consultés sur les différents sites en ligne des archives départementales_; les sites de généalogie Généanet et Filae ont souvent facilité la recherche.

Les commentaires récents